出典:

足場からの墜落防止措置が 強化されます

令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)、厚生労働省は足場からの墜落防止措置を強化するために労働安全衛生規則の法改正を実施しました。

法改正に伴い、特定の状況下において設置するべき足場の種類が明確化されたことで、事業者に求められる対応も変化しています。

本記事では、足場関連の法改正に伴う変更点について、厚生労働省の資料を基に詳しく解説します。また、法改正の背景や事業者の課題解決につながる高所作業設備も紹介するので、ぜひご確認ください。

足場の法改正のポイント・詳細

令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)から施工された足場に関係する法改正のポイントは、以下の通りです。

- 一側足場の使用範囲の明確化

- 足場の点検者の負担義務化

- 点検記録への点検者氏名の追加

ここからは、厚生労働省の資料を基に各ポイントの詳細を解説します。

参考:

足場からの墜落防止措置が 強化されます

一側足場の使用範囲の明確化

労働安全衛生規則の法改正によって、一側足場の使用範囲が明確化されました。

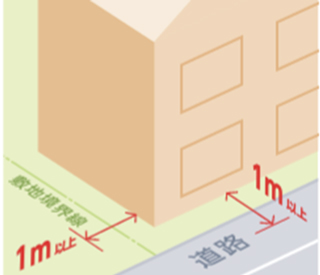

令和6年4月1日以降、幅1メートル以上の箇所※において足場を使用する際は、原則として本足場を使用しなければなりません。

なお、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用する必要があります。

※足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所のこと。

ただし、足場設置のために確保した幅1メートル以上の箇所において、以下のような場合は本足場を使用しなくても差し支えないとされています。

- 一部が公道にかかる場合

- 使用許可が得られない場合

- その他当該箇所が注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外である場合

出典:

足場からの墜落防止措置が 強化されます

また、吊り足場を設置する場合や、以下のような障害物の存在、その他足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なケースも例外として認められます。

- 足場を設ける箇所の全部、または一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2本設置することが困難な場合

- 建築物の外面の形状が複雑で、1メートル未満ごとに隅角部を設ける必要がある場合

- 床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を2本設置することが困難な場合(屋根などに足場を設ける場合)

- 本足場を使用することにより、建築物と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落災害のリスクが高まる場合

足場の点検者の負担義務化

法改正に伴い、足場の点検者の負担が義務化されたことも大きな変更点です。

令和5年10月1日以降、事業者または注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名する必要があります。

具体的には点検者自らが自覚を持ち、責任を持って点検作業に携わるために、以下のような方法で指名しなければなりません。

- 書面で伝達

- 朝礼時などに口頭で伝達

- メール、電話等で伝達あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達 など

なお、事業者または注文者が行う足場の組み立てや一部解体、変更後の点検には、以下のような十分な知識・経験を有する者を指名することが適切です。

- 足場の組立て等作業主任者であり、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者

- 労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)など、労働安全衛生法第88 条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

- 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

- 建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

加えて、点検時は「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいとされています。

参考:

足場等の種類別点検チェックリスト

点検記録への点検者氏名の追加

法改正による変更点には、点検記録への点検者氏名の追加も含まれます。

令和5年10月1日以降、事業者または注文者が足場の組み立てや一部解体、変更後に点検作業を行った際は、点検者の氏名を記録および保存しなければなりません。

なお、足場の点検後の記録および保存には「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいとされています。

参考:

足場等の種類別点検チェックリスト

法改正の背景

足場関連の法改正が実施された背景には、足場からの墜落・転落による労働災害が多発していることが影響しています。

厚生労働省の資料によると、令和3年度に発生した死亡災害のうち約3割を建設業が占めており、全業種中で最も高い値を記録しています。

また、建設業における死亡災害事故の型別内訳では、墜落・転落事故が最も多く、全体の約4割を占めています。

参考:

墜落・転落災害をなくすために

このような現状を踏まえ、足場からの墜落防止措置を強化するために労働安全衛生規則の法改正が実施されました。

作業中にバランスを崩しやすい一側足場の使用範囲を明確化し、特定状況以外における本足場の使用を義務化することで、建設現場での墜落・転落事故の発生リスク低減を図っています。

また、墜落・転落事故が多発する原因として、足場の点検が形だけになっていることも問題視されていました。

このような状況への対策として、点検者の指名と点検作業の義務化によって、作業員の安全意識の向上や安全教育の強化を図り、建設現場の安全性を高めるために、法改正が実施されています。

一側足場と本足場の違い

一側足場と本足場では、構造と必要な部材が大きく異なります。

一側足場は、1本の支柱を軸に縦横方向に足場を伸ばしていくタイプの足場です。奥行きがない構造なので狭いスペースにも設置しやすく、主に建物同士が隣接した場所などで活用されます。

使用する部材の種類と構造がシンプルな分、短期間・低コストで設置できる点がメリットです。

ただし、支柱が片側にしか設置されず、安定性に欠けるため、墜落・転落事故につながりやすい傾向があります。

一方、本足場は内側と外側の縦方向に2本支柱を設置する足場です。耐久性と安定性が高く、広い作業スペースを確保できるため、スタンダードな足場としてさまざまな建設現場で活用されています。

ただし、足場を設置するために広いスペースが必要となるため、敷地が狭い場所には組み立てづらいです。

法改正によって、例外的な場合を除く幅1メートル以上の箇所では本足場の使用が義務化されることで、墜落・転落事故の発生減少が期待できます。

ただし、一側足場の使用範囲が明確化されたことで、足場の組み立てにかかるコストや工期が増加しやすくなる点は、事業者にとって大きな課題といえるでしょう。

【おすすめ製品】可搬式作業台「デスクまたぎ」

法改正に伴う足場設置コストの増加を軽減するためには、不要な足場を設置しない考え方も大切です。

そのような必ずしも足場を設置する必要のない箇所の高所作業におすすめしたいのが、株式会社大同機械が提供している可搬式作業台「

デスクまたぎ」です。

デスクまたぎは、幅780mm長さ2100mmのワイドな天板と、高さ1300〜1600mmのキャスター付きはしごが組み合わさった形状の作業台です。

作業床ごと折りたたみが可能であり、さまざまな作業箇所への搬入出をスムーズにする軽量・コンパクト設計を実現しています。

1人でも容易に高さ調整が可能な5段階60㎜ピッチの伸縮機能も備えているため、障害物の多い場所でも、手軽に広い作業スペースを確保できます。

さらに、現場の状況に合わせて安全な高所作業を実現するための各種オプションパーツもご用意しています。

点検口作業や設備のメンテナンス、天井や壁の仕上・改修工事など、足場を立てづらい箇所の高所作業を効率化したい方は、ぜひ導入をご検討ください。

製品詳細

デスクまたぎの製品・スペックの詳細は、以下の通りです。

| 型式 |

EPS-11 |

| 天板有効寸法 |

幅 |

780mm |

| 長さ |

2100mm |

| 作業床高さ |

1300〜1600mm |

| ピッチ |

60mm |

| 設置寸法 |

幅 |

814mm |

| 長さ |

2490mm |

| 収納寸法 |

幅 |

814mm |

| 長さ |

528mm |

| 厚み |

1315mm |

| 自重 |

58kg |

| 許容荷重 |

1.47/150(kN/kgf) |

| オプションパーツ |

・妻側バー付手掛り棒

・セーフティガード

・はしご

・アウトリガー

|

なお、製品ページでは、詳細資料として「デスクまたぎ」のカタログも配布しています。製品の詳細を確認したい方は、以下のページをご確認ください。

>>「デスクまたぎ」のカタログダウンロード・お問い合わせはこちら<<

足場の法改正について

令和5年10月1日から順次施工された労働安全衛生規則の法改正によって、足場からの墜落防止措置が強化されました。

法改正に伴う最も大きな変更点としては、一側足場の使用範囲が明確化されたことで、例外的な状況でない限り、本足場の使用が義務化されました。

しかし、安全に高所作業を進められる体制が整った反面、本足場の資材不足や足場の組み立てにかかるコスト・工期の増加が課題になりやすい状況といえます。

上記のような課題を解決するためには、法令の範囲内で足場以外の高所作業設備を上手く活用することが大切です。

なお、足場設置のコストカットにつながる高所作業設備をお探しの方は「株式会社大同機械」へご相談ください。

本記事で紹介した可搬式作業台「デスクまたぎ」以外にも、安全かつ効率的な高所作業をサポートする各種設備を販売・レンタルでご提供しております。

作業台や足場台、脚立などはもちろん、各種足場材やローリングタワー、高所作業車まで、現場の状況やご要望に合わせて最適な高所作業設備のご提案も可能です。

法改正に伴う足場の設置コスト増加にお悩みの方や、製品・サービスの詳細を確認したい方は、ぜひ株式会社大同機械までお気軽にお問い合わせください。

>>お問い合わせ・お見積もりはこちら<<